정원영 이야기. 시대를 초월한 세련됨이 고스란히 느껴지는 앨범들이 있다. 보통은 발매된 시점에는 알 수 없지만, 시간이 흘러 예전 앨범을 들어보면 발매된 그 시절의 색깔과 정서가 녹아있기 마련인데 현시점에 들어도 전혀 촌스럽지 않고 오히려 시대를 역행하고 세련됨에 놀라게 되는 앨범들이다. 음악이 재미있는 것이 녹음 기술이나 악기의 발달이나 이런 것들이 그 시절을 반영하는 경우가 많다. 실제로 모든 예술은 시대를 반영한다. 그래서 예술은 시대의 거울이며 사회의 대변자이기도 하다. 음악도 마찬가지다.

정원영은 누구?

70년대의 포크 음악이나 80년대 국내 가요도 마찬가지고 가요의 황금기인 90년대도 마찬가지다. 편곡과 가창이나 세션에서의 톤도 유행이 있어서 수많은 전문가는 기타 톤만 들어도 언제 녹음 된 것인지 시기를 알아챌 수 있다는 얘기들을 한다. 보컬 스타일도 시대가 녹아있다. 하지만 가끔 시대를 거스르는 앨범들이 나온다. 정원영의 앨범들이 그렇다.

이런 의미에서 정원영이란 뮤지션은 매우 특이하다. 들려주고 보여준 음악에 비해 늘 뒤로 빠져 있는 것 같다. 우선 공식직함은 작곡가, 키보디스트, 재즈피아니스트, 싱어송라이터, 교수님이기도 하다. 1970년대 후반부터 음악 활동을 했는데 대중적으로 이름이 널리 알려진 뮤지션은 아니다. 하지만 이미 대중음악계나 씬에서는 너무 유명한 분이지만 아는 사람만 아는 이름이다.

10대 후반부터 20대 초반 그룹 ‘쉼’,‘석기시대’,‘사랑과 평화’,‘조용필과 위대한 탄생’의 키보디스트로 활동했다. 대학교 1학년 때 한상원과 ‘쉼’을 결성 앨범까지 발표한다. 2학년 때는 송홍섭, 배수연, 최진영, 한상원, 김원용과 그룹 ‘석기시대’를 대학 3학년 때는 최이철과 송홍섭, 김태홍과 ‘사랑과 평화’에서 활동하다 군에 입대한다. 전역 후에는 잠시 조용필과 위대한 탄생에서 활동을 이어갔지만 음악적 한계를 느끼고 유학을 결심한다.

사실 ‘사랑과 평화’나 ‘조용필과 위대한 탄생’은 보통이상의 내공과 실력이어야 함께 할 수 있고 이 말은 키보디스트로는 국내 최고라는 말이다. 이후 1984년부터 1990년까지 미국 버클리 음악대학에서 ‘Professional Music’을 전공하며 유학을 다녀온다. 국내 음악계에서 유학 1세대 뮤지션이란 얘기를 듣게 되는데 이때 김광민, 한충완, 한상원, 전필립, 이훈석 등과 함께 수학한다.

90년 귀국 후 한영애의 “부서진 밤”, 박정운의 “이런 밤이면”, 장필순, 봄여름가을겨울, 송홍섭, 정경화, 권성연, 낯선 사람들, 박선주에게 작곡과 편곡을 해주게 된다.

정원영 솔로앨범 1집

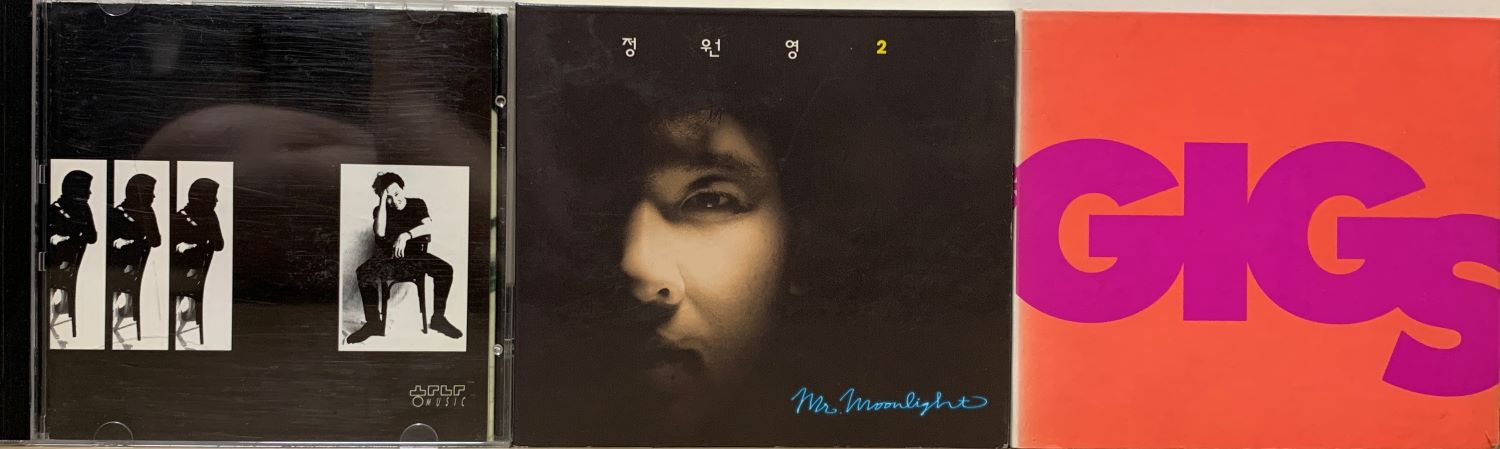

1993년 솔로 1집 [가버린 날들]을 발표했고 타이틀곡 “가버린 날들”과 “별을 세던 아이는”이 주목받는 트랙으로 마니아들 사이에서 큰 인기를 끌었다. 한마디로 멋진 웰메이드 가요다. 당시 가요계에 서태지와 아이들, 김건모, 신승훈이 앨범만 발표하면 100만 장 이상씩 음반을 팔던 시기임을 고려한다면 쉽지 않은 기획과 결정이었지만, 1집을 발매한다. 당연히 판매량은 많지 않았지만, 우리나라에도 이런 고급스러운 대중음악 앨범이 나올 수 있다는 것을 보여준 앨범이다.

지금 김건모와 신승훈의 음악과 비교해 들어보면 더 재미있는 것이, 김건모와 신승훈은 확실히 그 시절 90년대가 느껴지는데 정원영의 앨범은 그렇지 않다 이 말은 당시 주류 음악들과 결이 확실히 달랐다. 편곡도 달랐고 정원영이 지향했던 사운드도 확실히 달랐고 대중가요를 표방했지만 전혀 질리지 않는 언제 어디서 들어도 세련됨과 깔끔함을 유지하고 있다. 전성기 시절 김건모와 신승훈의 보컬과 비교할 수 없지만, 정원영은 전문 보컬리스트가 아니고 키보디스트자 싱어송라이터이다. 자신이 쓴 노래를 어떤 느낌으로 불러야 하는지 정확히 알고 노래했다. 그래서 그 가사의 의미와 멜로디가 진실하게 다가오고 감동을 준다.

유학까지 다녀온 정원영은 개인적인 음악성향과 대중성을 고민했을 것이다. 미국과 세계 음악 시장의 변화와 트랜드를 그 중심지에서 직접 보고 익히고 배웠지만, 당시 가요계 실정과는 많이 달랐을 것이다. 그래서 대중가요 앨범을 발표하는 시점에서는 타협점을 찾기 위해 많은 노력을 기울였을 것이다.

“가버린 날들”의 원래 제목은 특이하게도 “사랑방 손님과 어머니”였다고 한다. 맞다 바로 1930년에 발표된 주요섭의 소설에서 모티브를 받아온 곡으로 교과서에 실린 그 작품이다. 젊은 미망인과 남편의 옛친구 간의 미묘한 감정과 심리적 갈등을 그린 작품으로 딸 옥희의 눈을 통해 전개되는 소설이다. 당시의 사회적 배경, 윤리관 등으로 인해 심리적 갈등을 겪어야 했던 그 시대 상황을 현재로 가져왔다. 현대에서는 가사처럼 하고 싶은 말들을 할 수 있지 않을까 정도의 느낌이다. 그런데 앨범 전체 분위기와 제목이 안맞아 “가버린 날들”로 수정했다. 중간의 트럼펫 솔로가 인상적이고 중반부의 여성 코러스가 등장하는데 코러스라기 보다는 주 멜로디와 주고받는 식의 독립된 멜로디를 형성하고 있는 것이 특징이다.

또 한 곡 “별을 세던 아이는”도 역시 교과서에 실린 프랑스 소설, 알퐁스 도데의 “별”에서 영감을 받은 곡이다. 클래식 기타의 잔잔한 연주와 스트링 반주 그리고 곡 중간부터 불어로 독백하는 목소리가 나오는데 처음에는 제인버킨(Jane Birkin)을 섭외한 줄 알만큼 비슷한 목소리다. 그런데 이 목소리의 주인공은 바로 한영애다. 또, 전필립의 퍼커션이 이 곡에 매력을 더한다. 노래 제목처럼 어린 시절 동산에 올라 별을 세던 추억을 한 번쯤 떠오르게 만드는 아련한 느낌의 곡이다.

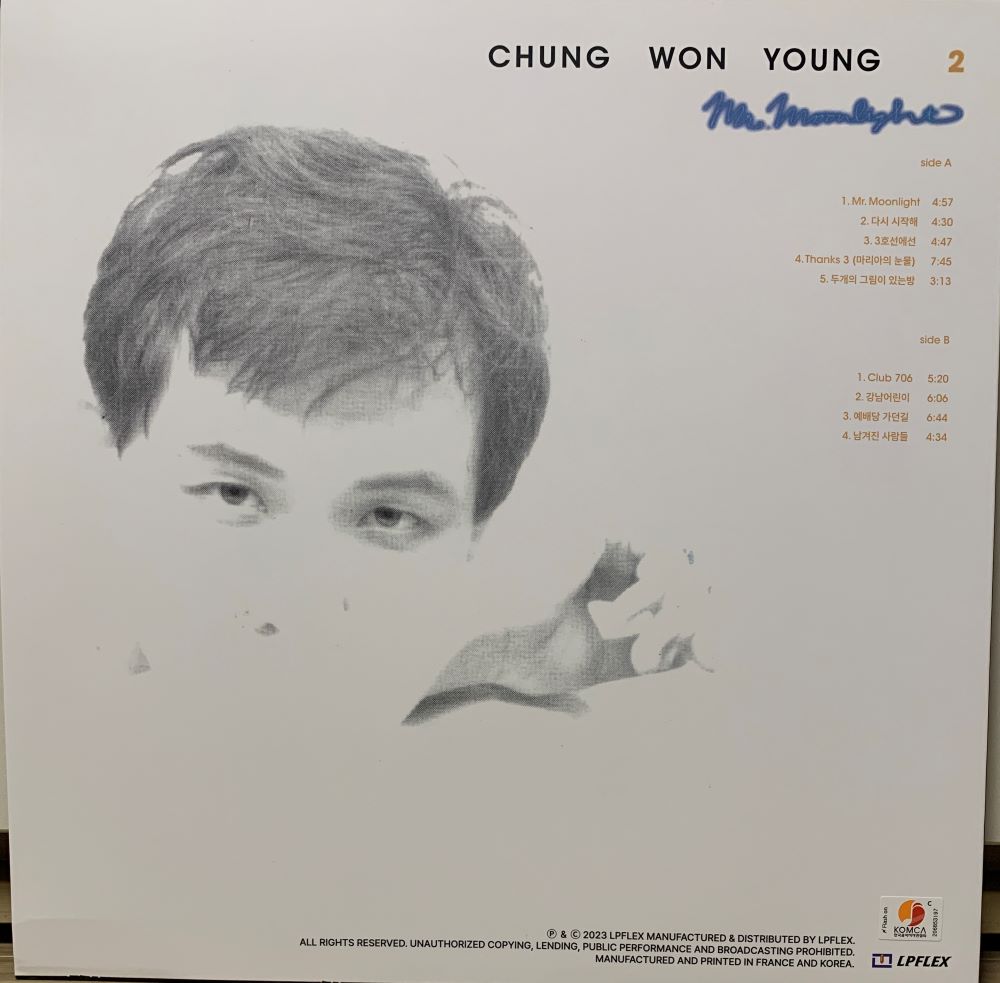

정원영 2집 Mr. Moonlight

1995년 발표한 솔로 2집 [Mr. Moonlight]에서는 ‘다시 시작해’,‘강남 어린이’ 등이 주목을 받으며 인기를 얻었다. 멜로디와 분위가 역시 1집과 비슷하지만 고급스럽고 언제 들어도 식상하지 않은 앨범으로 명곡은 시간과 공간을 초월해 현재에도 정서와 가사, 분위기까지 유효하다. 시대와 유행을 타지 않는 앨범으로 최근에 발표된 노래들이라고 해도 믿을만하다.

타이틀곡 “다시 시작해”는 슬픈 것 같기도 하고 허무한 느낌도 들고 그러면서 희망적인 것 같고 단지 세련됐다고만 표현하기에는 수식어가 부족하다.

사실 1집과 비슷한 듯 다르다. 작곡가 정원영, 연주가 정원영, 가수 정원영이 다 들어있다. 2집은 보컬 트랙이 1집에 비해 적고 작곡-연주자 정원영 퓨전재즈 성향의 정원영이 더 앞서있다. 연주곡들이 더 많은 비중을 차지하는 것은 어쩌면 제일 잘하는 음악을 2집에서 보여준 것이다. “다시 시작해”는 그런 의미에서 공들인 노래이고 1집에 비해 이질감이 없이 최대한 자연스럽게 전곡을 들게 만드는 앨범이다. 그리고 하모니와 리듬감은 1집보다 2집이 뛰어나다.

정원영의 다른 활동

1996년에는 라디오 DJ를 했었다. KBS라디오 ‘정원영의 음악세계’를 맡아서 진행했었다. MBC 수요예술무대에 출연해 깊은 밤 재즈의 매력을 알려주기도 했었고 정원영-한상원 밴드를 이끌며 펑키하면서 그루브한 음악을 들려주기도 했다. 이상하게 정원영하면 가장 먼저 떠오르는 버클리 출신의 한상원이 생각날 정도로 이 둘은 묘하게 닮아있다. 악기만 다를뿐 행보도 묘하게 비슷한 듯 닮아있지만 묘하게 어긋나 있는 정도랄까?

이 둘의 결과물은 ‘GIGS’를 통해 보여준 바 있다. 가장 멋진 슈퍼밴드였고 수면 아래 있던 고수들이 작정하고 물위로 올라왔던 시기라고 얘기하고 싶다. 슈퍼울트라 펑크밴드였고 1집은 ‘사랑과 평화’ 이후 이렇게 펑키한 밴드가 우리나라에 있었나 싶을 정도였다.

대표적으로 “랄랄라”,“짝사랑”은 신선하다 못해 잘 짜여진 섹션들을 만나는 느낌이었다. 그리고 이들 앨범에 참여한 신인들 정재일과 이상민이라는 신예 될성싶은 떡잎 뮤지션을 만날 수 있었다.

정원영은 다중이고 늘 고민한다.

밴드 음악과 솔로 피아노 연주 앨범을 나눠서 한다. 이런 이원화는 많이들 하는 작업이지만 포맷에 따라 나눌 줄 알아야 한다는 얘기고, 아무나 되는 것도 아니다. 뮤지션 자신의 아이덴티티가 명확하고 확실해야만 가능하다. 밴드 음악과 솔로 앨범에서는 확실히 하고 싶은 음악과 해야 할 음악이 나뉜다. 록과 재즈를 할 것인가? 퓨전재즈를 어떻게 할 것인가? 그냥 재즈를 할 것 인가는 구획정리가 쉽지 않다. 하지만 이런 정리가 확실한 모습은 교수님으로의 정원영이 있었기 때문에 가능했으리라 짐작한다.

2000년 이후에 나온 음악들을 들어보면 정원영은 자기가 하고 싶은 음악을 즐기면서 한다고 느낄 정도다. 대중성도 중요하지만 무엇보다 자기가 즐거워하는 음악이어야 학생들 앞에서 하고 싶은 얘기를 할 수 있는 입장이 된 것 같다. 거의 학교에서 30년의 세월을 실용음악과 교수님으로 보냈고 자신의 위치와 차이점을 느꼈을 것이다. 그리고 늘 Freshman들의 음악을 매년 접하며 음악의 핵심을 꿰둟어 보고 있는 것 같다.