“부자들은 미술품을 벽에 걸었지만 가난한 이들은 바닥에 미술 작품을 쌓아 놓는다. LP는 가난한 이의 미술 소장품이다.” 영화 <힙노시스 : LP 커버의 전설>에서 오아시스 노엘 갤러거가 한 인터뷰 중에 나온 말이다. 갤러거는 이 말을 자기한 한 말이었으면 좋았겠지만, 자신도 어디선가 들은 얘기라고 인터뷰한다. LP를 구입할 때는 음악도 중요하지만 LP쟈켓 커버를 보는 맛이 꽤 중요했었다. LP판을 포기하기 힘든 이유 중에 하나는 미술작품에 비견될 쟈켓 커버아트도 한 몫 했다. 핑크 플로이드(Pink Floyd), 레드 제플린(Led Zeppelin), 폴 매카트니(Paul McCartney), 피터 가브리엘(Peter Gabriel) 등 세계 최고 뮤지션들의 앨범 커버를 만든 디자인 스튜디오 “힙노시스”에 대한 다큐멘터리가 한 편 나왔다. 영감에 한계가 없던 두 천재 디자이너의 무모한 작업 스토리, 그리고 시대의 아이콘이 된 명반들의 탄생 뒷이야기가 펼쳐지는데 LP를 좋아하거나 70-80년대 록 음악을 좋아한다면 반드시 보라고 추천하는 영화다. 힙노시스 : LP 커버의 전설 영화 리뷰.

LP 쟈켓 커버 이야기

개인적인 경험을 봐도 음악도 중요했지만 커버가 좋으면 그 음악이 더 좋게 들렸던 것 같다. CD시대가 되면서 LP커버 10인치 판들이 가진 아트워크보다 작아져서 아쉬웠지만 그럼에도 음반 쟈켓은 그 안에 어떤 음악이 담겨 있는지 함축적이며 멤버들이 무엇을 표현하려는지 명확하게 담긴 경우가 많았다. 물론 상업적인 이유로 밴드멤버나 가수들의 얼굴이 큼지막하게 들어간 쟈켓도 많았지만 음반 쟈켓 커버는 그 음악과 음악가의 플러스 알파이자 오메가였다. 물론 MP3의 시대를 거쳐 스트리밍 음원의 시대에 모든 것이 바뀌었지만 물리적(피지컬) 음반의 시대에서는 쟈켓 커버는 무엇보다 중요했다.

뮤지션들의 앨범이 누구의 작품인지를 보여주기 위한 껍데기 또는 겉포장이었던 앨범 커버가 하나의 예술로 승화된 건 1967년 발매된 비틀즈(Breatles)의 <Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band>였다. 수십 명의 유명인의 이미지를 가지고 실물 크기의 흑백 사진을 하드보드지에 붙이고 손으로 색을 입혀서 비틀즈와 포즈를 취하는 모습으로 만들어졌다. 마릴린 먼로, 칼 마르크스, 아인슈타인, 밥 딜런 등등 다양한 역사적 인물들이 단체사진을 함께 찍듯이 앨범 속에 등장한다. 이 커버는 전대미문의 충격이었고 이후의 야심찬 뮤지션들이 앨범 커버를 상품에서 작품으로 바라보게 하는 계기를 만들어줬다. 1970년대가 되면서 이전세대 보다 LP는 음반 산업을 대표하는 포맷으로 매년 급성장하고 있었고, 70년대에는 반짝이는 수많은 뮤지션들이 쏟아져 나왔고 대중음악을 예술의 영역에 올려놓기에 이른다. 뮤지션들과 음악산업 종사자들은 자신들의 새로운 음악을 보다 돋보이게 시각화하고자 했다. 이때 등장한 것이 예술 디자인 그룹 힙노시스였다.

힙노시스(Hipgnosis)는 어떤 회사?

힙노시스(Hipgnosis)는 영국의 예술 디자인 그룹으로, 록 음악가와 밴드를 위한 앨범 커버 아트워크 제작을 전문으로 했다. 힙노시스(Hipgnosis)는 힙하다는 Hip과 지식, 인식의 뜻을 가진 Gnosis를 합쳐서 만든 합성어로 시드바레트인지 그들의 친구 중에 누구지 문 앞에 적어 놓은 낙서에서 힌트를 얻어서 만들어진 이름이었다. Pink Floyd, T.Rex, 10CC, Led Zeppelin, Wishbone Ash, AC/DC, Nice, Yes, Paul McCartney, Alan Parsons Project, Bad Company, Peter Gabriel, E.L.O. Styx, Al Stewart 등등 70년대와 80년대 초반까지 수많은 명반의 앨범커버를 맡았다.

참고로 그들이 작업한 LP 앨범커버 작품이 373장이다. 모든 앨범이 다 좋다고 말하긴 어렵겠지만 힙노시스가 만든 작품들은 확실한 그들만의 개성과 수많은 명반의 커버를 장식했고 그 시대의 아이콘이 되기도 했고 이슈가 됐다. 당연히 지금까지도 회자되는 앨범들이 상당수 있다. 특히 핑크 플로이드와 레드 제플린의 앨범들은 예술 그 자체였다. 왜 오랜 시간이 흘러도 꾸준히 회자되고 있는지? 직간접적인 인터뷰를 통해 직접 듣고 느낄 수 있는 환상적인 다큐멘터리가 <힙노시스 : LP 커버의 전설>이다.

영화 <힙노시스 : LP 커버의 전설>

안톤 코르빈 감독의 <힙노시스 : LP 커버의 전설>은 앨범 커버의 전성기를 열었던 영국의 전설적인 그래픽 스튜디오 힙노시스의 이야기를 다룬 다큐멘터리다. 특이하게도 제작자 이름에 영화배우 콜린 퍼스가 있는데 LP 매니아이자 힙노시스의 팬이었다고 한다. “힙노시스는 음악 산업의 황금기를 상징한다. 역사상 최고의 앨범 커버들을 만들었다. 조금 과장해서 말하면 1970년대 영국 록 앨범은 힙노시스가 디자인했거나 힙노시스가 디자인하지 않은 작품만이 존재했다. 케임브리지 출신 스톰 소거슨, 오브리 ‘포’ 파월, 후에 합류한 피터 크리스토퍼슨 1983년 해체를 선언하기까지 수많은 영국 음악가의 앨범 커버를 작업했다. 스톰 소거슨의 절친한 친구 시드 바레트와 로저 워터스가 결성한 핑크 플로이드를 필두로 10CC, Led Zeppelin, Paul McCartney, Peter Gabriel 등등 전설적인 밴드들이 힙노시스의 손에 그들의 앨범 표지를 맡겼다.

영화는 힙노시스의 공동 창업자인 오브리 파월이 펼치는 이야기를 중심으로 세상을 떠난 그룹의 핵심이자 괴짜 스톰 소거슨의 아카이브 영상을 비롯해 핑크 플로이드의 세 멤버들, 레드 제플린의 로버트 플랜트와 지미 페이지, 폴 매카트니, 피터 가브리엘, 10CC의 그레이엄 골드먼, 역시 탁월한 음반 커버 아티스트들인 로저 딘, 피터 새빌의 인터뷰로 꾸며져 있다.

그리고 이 영화에서 가장 핵심적인 이야기를 들려준 이가 한 명 있다. 힙노시스와는 무관하지만 누구보다도 인상적인 얘기를 많이 들려준 오아시스의 노엘 갤러거 등 다양한 인물들의 인터뷰가 담겨 있다. 그리고 다큐멘터리는 힙노시스를 대표하는 앨범 커버 17장 앨범들을 각각의 챕터로 구성해 힙노시스 이야기를 전달한다. 어떻게 작업 의뢰를 받고 어떻게 콘셉트와 아이디어가 나오고 어떤 과정을 거쳐 탄생했는지를 자세하게 전달해 준다.

흥미로운 비하인드 스토리

힙노시스는 예술 집단이었다. 영국을 넘어 세계 곳곳을 누비며 조금은 무모할 정도로 커버 사진의 작품을 찍었고 배경을 선정했다. 당연히 그들의 작품은 결코 만만치 않은 비용과 시간을 들었다. 단적으로 영화 맨 마지막 노엘 갤러거에게 인터뷰어가 묻는다. “오아시스” 앨범커버를 왜 힙노시스에게 맡기지 않았냐고 했더니 돌아오는 답변이 압권이다. “힙노시스는 너무 비싸서 못 썼다”고 한다. 결코 저렴하지 않았다. 대신 그들은 음악의 핵심을 찌르는 직관적인 디자인의 앨범 커버로 결코 실망을 안기지 않았다.

특히 핑크플로이드처럼 대곡을 지향하고 명확한 콘셉트와 정교한 곡 구성을 앞세운 프로그레시브 록에서는 빛을 발했다.

영화는 힙노시스가 만든 전설적인 앨범 표지에 얽힌 흥미로운 비화를 소개하며 시대의 흐름을 따라간다. 특히 어릴 때부터 함께 했던 핑크플로이드와의 이야기가 무척 인상적이다. 힙노시스의 첫 작품이었던 <A Saucerful Of Secrets> 앨범이야기, <Dark Side Of The Moon> 쟈켓의 비하인드 스토리, 공장 굴뚝 사이로 날아가 버린 거대한 돼지 풍선이 인상적인 <Animals>앨범, <Atom Heart Mother>앨범의 젖소이야기, <Wish You Were Here> 커버의 불타는 사람은 합성아 아니라 실제 스턴트맨의 몸에 불을 붙여서 촬영한 이야기 등등 거의 모든 얘기들이 흥미로웠다.

레드제플린의 5집 앨범 <Houses Of The Holy> 앨범 비하인드가 재미있다. 아서 클라크의 소설인 유년기의 끝에서 영감을 받아서 북아일랜드의 주상절리 자이언트코즈웨이에서 촬영했다.

7집 <Presence>표지에도 아서 클라크의 소설에 영감을 얻은 2001 스페이스 오디세이에 나온 모노리스가 등장한다. 심지어 모노리스가 심심하다고 약간 뒤틀어서 만든 모노리스가 어떻게 만들어졌는지에 대한 뒷얘기와 레드제플린의 로고와 그들의 레이블 스완송 로고 디자인도 힙노시스가 했다.

실제로 레드 제플린과 힙논시스는 밴드 해체 때까지 같이 활동했다. 레드 제플린의 마지막 정규 앨범 <In Through The Out Door>는 개인적으로도 좋아하는 앨범인데 이 커버가 어떻게 만들어졌고 총6개의 버전이 있었고 종이 포장지로 가려져 있어 6개의 커버는 랜덤으로 들어가 있었고, 커버에 물을 부으면 색깔이 칠해지는 효과도 있었다고 한다. 반면에 이 앨범 제작공정이 매우 까다로워 비용이 많이 들었다는 뒷얘기도 들려줬다.

폴 매카트니와의 이야기 역시 재밌다. 이미지만으로 깊은 인상을 주고 감동과 호기심을 자아내는 작품 외에 스토리텔링이 더 흥미롭다.

<Wings Greatest> 앨범은 엄청난 비용이 들어갔다. 에베레스트 정상에서 촬영했는데 헬기를 타고 산꼭대기까지 가는 비효율적인 작업을 했다고 한다. 실제로 쟈켓을 봐도 거기가 에베레스트인지 어디인지 알 수 없는 커버였다. 누군가 스튜디오에서 소금 쌓아 놓고 찍어도 될 것을 굳이 엄청난 비용을 들여가며 에베레스트까지 헬기를 타고 왜 갔냐고 물었는데 폴 매카트니는 이렇게 얘기한다. “쉽게” 대신 “진짜”를 원했다. 아무리 봐도 에베레스트 같아 보이지 않지만 작업 과정을 알게 된 후 이 앨범은 특별해졌다.

실제 에베레스트에서 촬영하는 장면.

폴매카트니 윙스 앨범 <Band On The Run> 촬영현장 스틸.

오아시스 노엘 갤러거는 딸과 나눈 대화를 들려준다. 그의 딸은 아트워크 회의를 하느라 늦었다는 아빠의 말을 이해하지 못했다. ‘아트워크’가 뭐냐는 딸의 질문에 갤러거는 “아이튠스에서 손톱만 하게 보이는 이미지“라고 답한다. 그까짓 거 땜에 회의씩이나 하냐고 했다는 딸의 말은 예술에 대한 시대와 인식의 변화를 단적으로 보여 주는 일화다.

전체적인 후기와 평가

“힙노시스는 음악 산업의 황금기를 대표하는 이름입니다. 음악이 세상을 바꿀 수 있다고 믿었던 시대였다.” 영화는 오아시스 노엘 갤러거의 벅찬 회고를 뒤로 한 채, 영광의 순간을 거쳐 마지막까지 덤덤한 시선을 견지한다. 시대는 바뀐다. 대중은 청춘을 대변하던 로커들이 슈퍼스타로 군림하자 현실을 저버렸다며 섹스 피스톨스(Sex Pistols)같은 날 선 펑크 록의 편을 들었다. LSD에 취한 동료들은 자취를 감추거나 세상을 떠났다. 1980년대와 함께 MTV의 시대가 열렸고 화려한 카메라 움직임과 눈을 사로잡는 편집을 통해 만든 영상이 주를 이루면서 세상은 급속도로 변화했다. 힙노시스도 변화의 물길에 올라타고 영상쪽으로 사업을 빠르게 전환하지만 결국 빚더미에 올라앉아 회사는 사라져야 했다. 음악 산업의 황금기를 함께 했던 대중문화의 거대한 상징을 만들고 앨범 커버 미학의 꽃을 피운 그들도 시대를 어쩌지 못했다.

영화를 보는 내내 가슴 설레고 감탄하고 웃고 고개를 끄덕이며 봤다. 아는 만큼 재미있고 아는 만큼 보이는 영화가 바로 <힙노시스 : LP커버의 전설>이다. 적어도 LP 음반을 모아 본 적이 있다면, 앨범 커버를 쳐다보며 여기 무슨 의미가 담긴 걸까 궁금하게 여겨 봤다면, 끝내주게 재미있는 작품이다. 노엘 갤러거의 인터뷰처럼 음반을 사서 돌아오는 길에 이미지를 꼼꼼히 살펴보고 크레디트의 글자 하나까지 다 들여다본 적이 있다면 재미 요소는 홍수처럼 넘쳐나는 작품이다.

마지막 장면에서 핑크 플로이드의 “Shine On You Crazy Diamond”부터 파월이 소거슨을 그리며 눈물 짓는 마지막 장면의 “Wish You Were Here”까지, 그리고 엔딩 크레디트에 흐르는 10CC의 “Art For Art’s Sake”까지 내용에 걸맞은 의미 있는 음악들도 계속해서 흘러나온다. 누군가에게는 음반을 포장하는 겉껍데기이고 가수의 얼굴이 덩그러니 놓여있는 커버처럼 보이지만 커버 디자인을 미술 작품으로서 바라보는 순간 또 다른 세계가 모습을 드러낸다.

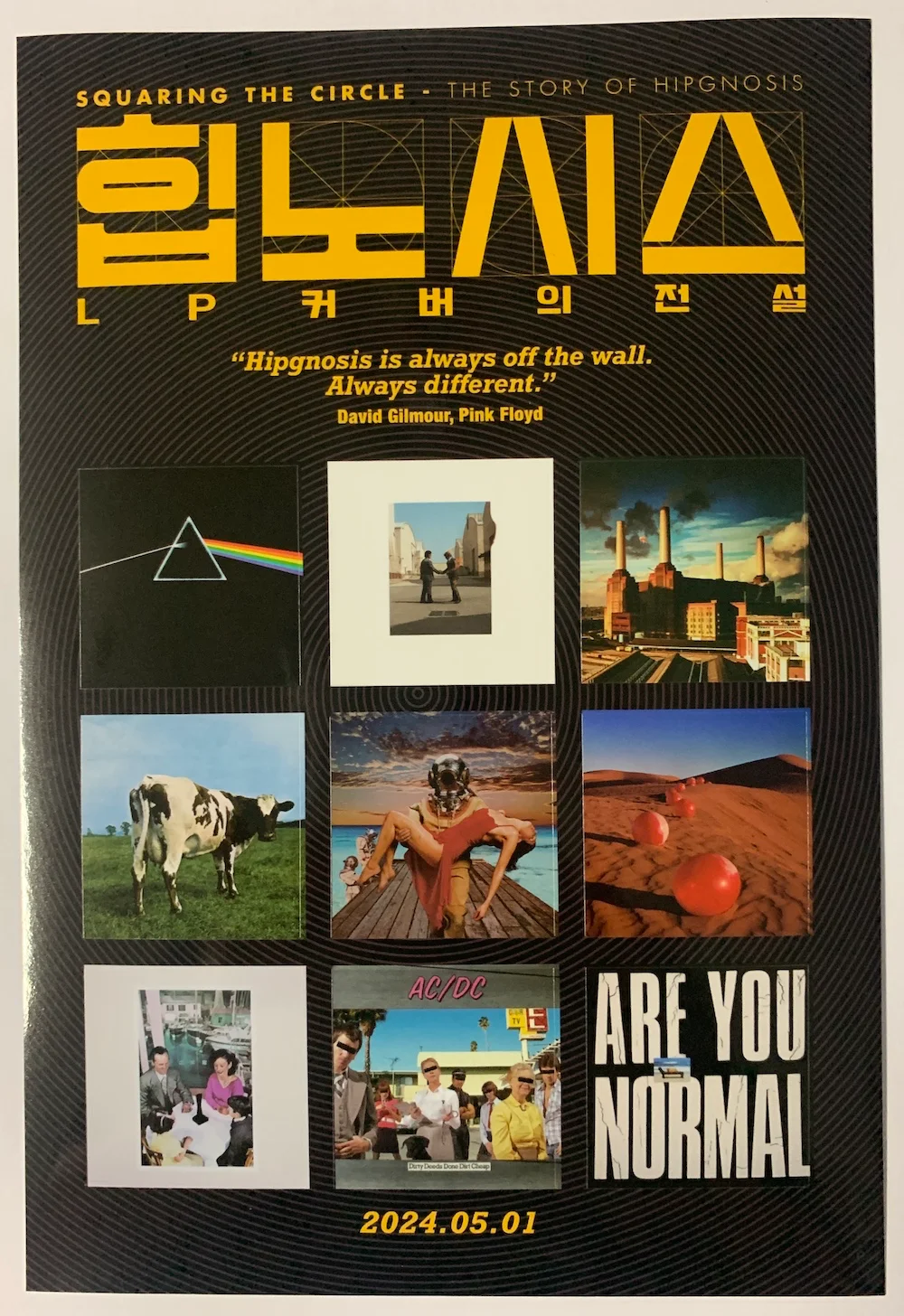

강릉 신영에서 영화를 봤더니 사은품이 있었다. 파일서류철이랑 힙노시스 대표 쟈켓 스티커를 선물로 줬다. 이런걸 득템이라고 하겠지. 그래 극장에서 영화를 보면 이런 재미가 있었지. 아날로그 좋다.