Remy Shand Story

음악에 있어 장르와 인종의 구분이 허물어진지는 오래됐다. 블루아이드소울이란 용어도 이미 옛말이 됐고, 흑인 헤비메탈 기타리스트도 있고, 메탈밴드도 있다. 흑인 포크 싱어도 있고, 백인이 펑키음악과 흑인 알앤비, 블루스를 연주한지도 이미 오래됐고, 너무 많다. 이런 편견은 예전에 분명 존재했지만 이제는 아무 의미도 없다.

하지만 한때는 흑인과 백인이 했던 음악은 분명 달랐다. 경계는 존재했고, 그 경계를 넘나드는 음악인들을 보면 신기한 듯 이상하게 쳐다보고 놀랐던 시대가 분명 있었다. 1980년대도 어색했고, 1990년대도 다소 생소했던 시기다. 물론 흑인음악에 영향을 지대하게 받았고 음악에 그대로 녹아있었지만, 분명 그 경계는 존재했었다.

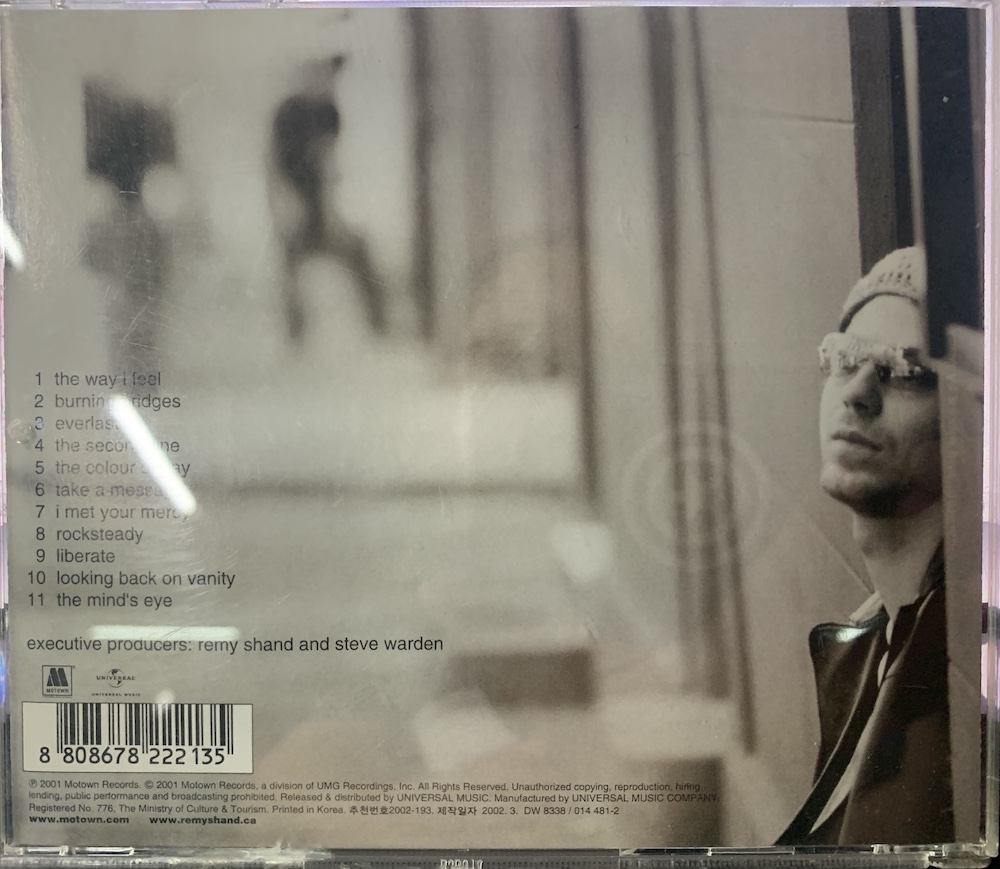

2000년 초반 친구에게 들을만한 음악 좀 CD로 구워달라고 부탁한 적이 있었다. 그때 그 친구의 플레이리스트는 주로 Jamiroquai, D’Sound, Maceo Parker, Tower Of Power 류의 펑키음악들이었다. 대부분 아는 뮤지션들이었는데 생소한 이름이 하나 있었다. Remy Shand의 <Take A Message>라는 곡이었다.

“와 좋은데, 이 친구 누구지?”

전형적인 흑인스타일의 알앤비 음악이었고, 맥스웰같기도, 디알젤로나 머시그레이, 에리카 바두가 연상됐다. 심지어는 자미로콰이 노래를 잘못 표기한 줄 알았다. 또, 마빈 게이나 스티비 원더의 영향을 많이 받은 흑인가수의 목소리였다. 음반을 구입하기 위해 당시 주로 이용하던 교보문고 사이트에 들어가서 검색을 했는데, 웬 허여 멀 건 백인청년이 선글라스를 끼고 앉아있는 쟈켓을 발견했다.

뭐지 이 친구? 백인이었네. 영락없는 흑인필의 흑인의 목소리가 확실한데 대박 백인이었어?

적잖아 놀랐다. 그런데 음반을 받아보고 또 한 번 놀랐다. 그 한 곡만 그런 분위기겠지 했는데 앨범전체가 다 흑인음악들로 가득 채워져 있었다. 심지어는 음반레이블이 모타운 레코드였다.

“와~대박, 대박 이 친구 모타운하고 계약까지 했네…”

모타운 레코드는 흑인음악의 성지와 같은 곳이다. 자동차도시 디트로이트에서 만들어진 흑인음악 레이블이다. 슈프림즈, 다이아나 로스, 스티비 원더, 잭슨5, 포탑스, 템테이션, 마빈 게이, 라이오넬 리치, 마이클 잭슨 초기 솔로까지 다 모타운에서 발매됐었다. 알앤비와 소울, 펑크, 디스코 등이 주력 장르라 하겠다. 기본 모토는 흑인과 백인 모두에게 먹히는 흑인 음악을 상품으로 내놓는 것이었다.

사실 모타운은 현대 산업화된 음악비지니스에 어마어마한 영향을 미쳤다. 회사 소속의 전속 작곡가 집단이 트랜드를 분석해 팔릴만한 곡을 만들고, 전속 밴드가 반주를 녹음하며, 체계적인 하드 트레이닝을 받은 가수 시스템을 만들어 낸 곳이기도 하다. 그러니 YG, JYP, SM등 우리나라 연예기획사나 K-Pop에 지대한 영향을 끼친 곳이기도 하다.

그런데 Remy Shand라는 백인가수의 앨범을 모타운에서 발매를 한 것이다. 흑인전문 레이블에서 백인음악인을 발매하다니, 물론 이전에도 데비딘, 크리스 클락, 레어 어스 같은 백인뮤지션들을 발굴했었다. 심지어 영화배우 브루스 윌리스도 모타운에서 발매한 앨범이 있긴 하다. 하지만 캐나다인인 Remy Shand와 계약을 맺고 제대로 된 흑인음악을 선보이며, 누가 들어도 이건 100%흑인의 필을 갖춘 백인이라니 그렇게 2002년에 발매된 그의 첫 번째 앨범을 애정했었다. 두 번째 앨범이 나오길 손꼽아 기다렸지만, 시간이 흐르고 흘렀지만 더 이상 앨범발매소식은 없었다.

갑자기 이 친구 뭐하는지 너무 궁금해 가끔 소식을 찾아봤는데 이렇다 할 앨범소식은 없었다.

1집 이후, 아버지의 죽음과 이혼 등의 사건들을 겪었고 긴 잠수를 탔었다. 2013년부터 2016년까지 간간이 음악 작업을 해서 자신의 사이트에 올리기고 라이브 영상도 공개했지만, 그게 다였다. 1집의 음악적 성취에 비하면, 그의 재능이 너무 아깝고, 아쉽다. 전곡을 본인이 작곡하고 연주했고, 직접 프로듀서까지 어쩌면 프린스와 레니 크레비츠와 좀 더 닮아있던 백인청년이었다.

캐나다 출신의 백인이지만 더 흑인스러운 음악을 선보였던 Remy Shand 당시 23살의 어린나이였다. 이 앨범은 그레미에 4개 부문에 후보로 오를 만큼, 평단과 대중들에게 크게 어필했었다. 그래서 더 아쉽다. 나중에 자료를 찾다가 알게 된 것 중에 하나가 이 친구는 정규교육은 딱 1년 받은 것이 전부였다. 그것도 스쿨밴드에서 연주하고 싶다는 이유로 가정 학습만 받다가 고등학교 1년을 다닌 것이 다고, 그마저도 적응을 못하고 1년 다니고 자퇴를 했었다.

LP로 딱 한번 유럽에서 발매된 적이 있다. 그 LP를 구하고 있지만, 쉽지 않다. Discogs에 위시리스트에 몇 년째 올려놨지만 감감무소식에 내놓는 이도 없고, 사고 싶어도 못 사고 있다. 그래서 그저 모타운에서 LP로 재발매해 주길 눈 빠져라 기다리는 중이다.